Mahlzeitersatz: Praktisch und Gesund

Eine ausgewogene Ernährung und regelmässige körperliche Bewegung sind eine wichtige Voraussetzungen für eine effiziente und langfristige Gewichtskontrolle. Mit dem Shape Shake von update Nutrition im Sinne des Mahlzeitersatzes kann der Erfolg einer Gewichtskontrolle optimal unterstützt werden.

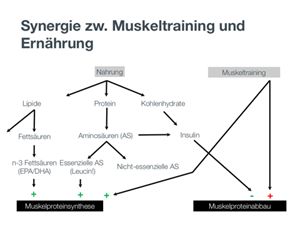

Gewicht zu verlieren, bedeutet meistens nicht nur Fett abzubauen, sondern es geht wertvolle Muskelmasse verloren. Die Muskeln verbrennen mehr Kalorien als das Fett. Die Folge: Je mehr Muskelmasse verloren geht, desto stärker muss die Kalorienzufuhr reduziert werden (insbesondere nach der Diät), falls dies nicht beachtet wird, nimmt man wieder zu, somit hat man den JoJo-Effekt ausgelöst.

Reduktion der Kalorienmenge

Durch den Mahlzeitersatz wird, zumindest für die ersetzte Mahlzeit, die Kalorienmenge reduziert. Diese ersetzte Mahlzeit ist reich an Proteinen. Die Proteine sind notwendig für den Erhalt der Muskelmasse. Proteine stärken und straffen zudem das Bindegewebe der Haut, sie sättigen deutlich stärker als Kohlenhydrate und Fette und das Körpergewicht kann erfolgreicher gehalten werden.

Verbesserte Regeneration

Der Shape Shake enthält alle wichtigen Nährstoffe um deine Regeneration maximal zu fördern.

Der Shape Shake wurde dazu entwickelt worden, eine komplette Mahlzeit zu ersetzten. Hierfür enthält der Shake wichtige Nährstoffe und Vitamine. So entstehen keine Mangelerscheinungen und der Körper kann ohne Nährstoff- und Vitaminmangel abnehmen. Zudem kann der Mahlzeitersatz bei zeitlichen Engpässen eher entspannt eingenommen werden, als eine „richtige“ Mahlzeit, welche noch Zeit zur Vorbereitung benötigt.

Ergänzung mit Obst & Gemüse

Der Mahlzeitersatz wird anstelle einer Mahlzeit eingenommen. Für die Gewichtsreduktion wird empfohlen, eine Mahlzeit pro Tag durch den Shape Shake zu ersetzten, diese Mahlzeit kann dann gut mit Obst oder Gemüse ergänzt werden. Für die Gewichtskontrolle gilt die Regel, gelegentlich eine Mahlzeit durch den Shape Shake von update Nutrition zu ersetzten, diesen dann ebenfalls mit Obst oder Gemüse ergänzen.

Der Shape Shake ist erhältlich im update Lifestyle Shop, dem Onlineshop der update Fitness AG.